船隊老齡化嚴重!分析師:這一市場正迎來“黃金時刻”

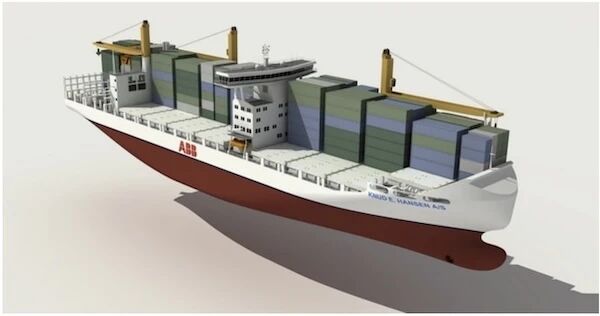

在被超大型船舶和創紀錄新船訂單主導的集裝箱航運市場,長期不太受關注的“支線船”正逐漸成為業內焦點。船舶經紀商Intermodal最新市場分析顯示,在未來兩年大船運力大規模投放、供給過剩隱憂加劇的背景下,支線船市場反而因供應緊張、船齡偏高以及區域貿易需求穩定,而展現出稀缺性和韌性。

Intermodal研究主管Yiannis Parganas直言,支線船與整體集裝箱市場之間的的對比極為鮮明。當前,所有集裝箱船型的訂單/船隊比接近30%,其中12,000 至 16,999 TEU 級新巴拿馬型和超大型船舶的比例更是高達44%。未來兩年,市場將迎來龐大的新增運力,僅2025年全球集裝箱船隊預計就會增長6.7%,其中新巴拿馬型船舶增幅接近17%;到2026年,增速雖有所放緩,但仍有4%,遠超長期需求走勢。與之形成對照的,是支線船極其克制的訂造態勢,訂單量僅占船隊的4.93%,接近歷史低位。新造船保持均衡,2025年的下單水平與去年相近,僅為疫情后市場狂熱時期的零頭。

更重要的是,支線船的船隊結構本身也在加速分化。如今,超過28%的船舶服役年限已超20年,船隊平均船齡也超過15年。在環保法規趨嚴與運營成本不斷攀升的背景下,老舊船舶的退出幾乎是必然。未來18至24個月,更多支線船將駛向拆解場。也就是說,支線船非但沒有新增運力壓力,反而在收縮。到2026年,船隊規模預計將下降1.3%,這是自2016年以來的最大幅度收縮。在一個其他板塊還在“拼命造船”的行業里,這種結構性收緊可謂鳳毛麟角。

從需求端看,支線船也具備天然優勢。2025年,全球集裝箱貿易預計增長2.5%,噸海里需求增長2.2%;2026年,增速將微升至2.7%。雖然這些數字相較疫情前的高光年份略顯平淡,但對一個幾乎沒有新增船隊的細分市場而言,已足夠支撐穩健的運力利用率。支線船主要活躍在區域內航線,天然貼近這類溫和增長。與依賴深海干線、容易受需求波動與運價震蕩影響的大船不同,支線船服務的是區域港口與干線樞紐之間的穩定貨流。以亞洲為例,產業鏈區域化與“中國+1”制造轉移,持續推升亞太區域內貨量;在歐洲,次級港口網絡密集,加之“近岸外包”趨勢,以及地中海與黑海航線擴展,都離不開支線網絡支撐。這些航線的角色,是大船無法替代的。

收益表現也進一步印證了支線船的韌性。2025年以來,1,000 TEU集裝箱船的定期租金累計上漲近14%,1,700 TEU船型漲幅更超過21%。長期走勢同樣可喜,1,700 TEU船型的三年期租約價格自年初以來已飆升近25%,這既反映市場噸位的稀缺,也顯示承運人愿意鎖定長期運力。

Parganas強調,支線市場之所以突出,正在于它能在一定程度上脫離“全球大趨勢”的引力。與動輒數萬TEU、持續爆發訂單的大型船相比,支線船似乎更像“逆行者”,其遵循另一套邏輯——穩健訂造、自然更新,以及在全球貿易中不可替代的角色。正因如此,支線市場的基本面正重新吸引資本目光,近期新船訂造已出現溫和回升,這不僅是對板塊信心的再確認,更意味著支線市場或將進入一個長期強勢與戰略價值突出的階段,其背后驅動力正是供應收緊與區域需求的雙重支撐。

來源:海運圈聚焦